「学び」の終わらない旅路 - 大学院修了後2年経った気づき

大学院を修了してから早くも2年が経ちました。在学期間の2年間と同じだけの時間が流れたことになります。振り返ってみると、不思議な感覚です。

政治哲学を専攻していた修士時代の学びとの関係は、卒業後も意外と途切れていません。むしろ時間が経つにつれて、大学院での経験がもたらした「思わぬ副産物」の価値に気づかされる日々です。

時間が教えてくれる価値

大学院修了から折々に振り返りをしてきました。1年前には「人文系の頭の使い方や抽象概念を扱う経験が、間接的に仕事に生きている」という気づきについて書きました。

しかし、2年という時間が経った今、より強く実感しているのは「人間関係の豊かさ」という予想外の恩恵です。在学中に形成された人間関係が、修了後も続いていて、むしろ深まっているという実感があります。これは社会人経験を持ってから学んだからこそ得られた特別な繋がりなのかもしれません。

読書会という知的交流の場

半年ほど前から、大学院の後輩に誘われて読書会を始めました。テーマは政治哲学とAIの交差点にある問題群です。少し専門的かもしれませんが、とても刺激的な時間になっています。

AIと倫理学の話題は、自動運転の「トロッコ問題」などで一般的にも知られるようになりました。ただ、私たちが注目しているのは、より政治哲学的な視点から見たAIの問題です。

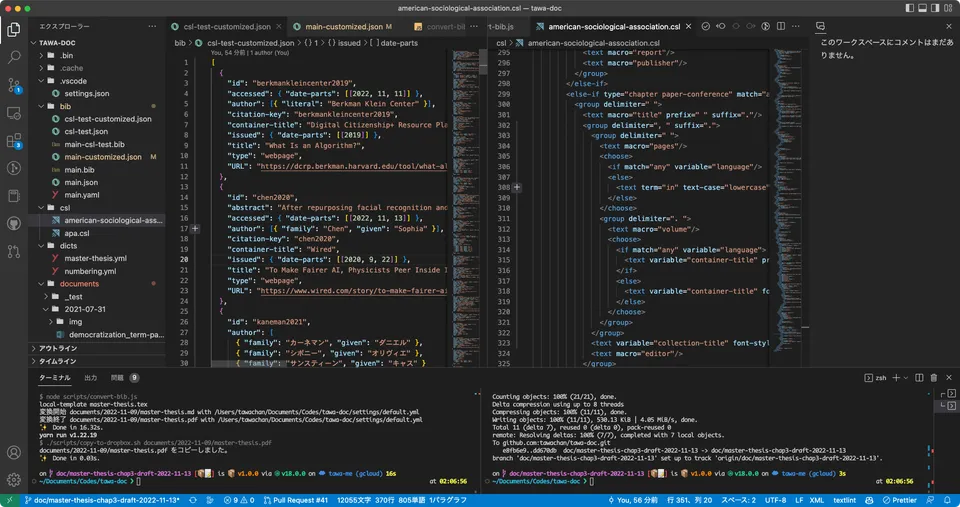

たとえば、民主主義という政治システムの中でAIが導入されることによって生じる課題や、アルゴリズム統治の正統性の問題など。これは私の修士論文のテーマでもありましたが、それを継続して探求できる場があることは非常に貴重です。

最近では、AIに関する技術的な理解を深めるために、オライリーの「AIの心理学」なども読んでいます。政治哲学的な観点だけでなく、技術的・統計学的な側面からもAIを理解することで、より多角的な考察ができるようになりました。

続く人間関係の豊かさ

読書会以外にも、大学院の同期とは2〜3ヶ月に一度の頻度で集まったり、個別に会ったりする関係が続いています。

私が社会人経験を経て大学院に入学した際、学部からストレートで進学してきた同期たちとの間には約5歳の年齢差がありました。最初はその距離感を懸念していましたが、今ではもっとも近しい関係の1つになっています。

面白いのは、それぞれが異なる道を歩んでいることです。博士課程に進学した人、民間企業で働く人、公的機関に勤める人など、さまざまです。だからこそ、多様な視点からの対話が生まれます。仕事の話だけでなく、社会情勢や政治的な話題まで、幅広く率直に語り合える関係は本当に貴重だと感じています。

学びの場としての大学院の再評価

2年という時間の経過が教えてくれたのは、大学院での経験の価値は単に「学位」や「専門知識」だけではないということです。

同じ関心をもつ人々とのコミュニティを形成し、そこから生まれる継続的な知的刺激と人間関係の広がりこそが、長期的に見てもっとも価値あるものかもしれません。

特に、社会人としての経験を持ってから大学院に入学した場合、仕事だけでは得られない視点や人間関係を構築できる点は大きな魅力だと実感しています。

おわりに

大学院に行くか迷っている方がいれば、こうした中長期的な視点からもその価値を考えてみることをおすすめします。学位取得や短期的なキャリアアップだけでなく、続く人間関係や知的コミュニティへの参加という側面も、人生を豊かにする大きな要素になると思います。

仕事だけの世界に閉じこもらず、専門的関心を持ち続け、多様な背景をもつ人々と意見を交わす機会を持ち続けることは、思考の幅を広げ、日々の生活に彩りを与えてくれます。

大学院修了から2年経った今、そんな「思わぬ贈り物」に改めて感謝している今日この頃です。