「技術の哲学」を読んで - 技術は本当に価値中立的なのか

読書の経緯

友人に推薦してもらい、学術アカデミック系書籍読解のリハビリとして手に取った一冊。日頃からAIや技術について考えることが多いので、哲学的な観点から技術について考察する機会として興味深く読むことができた。

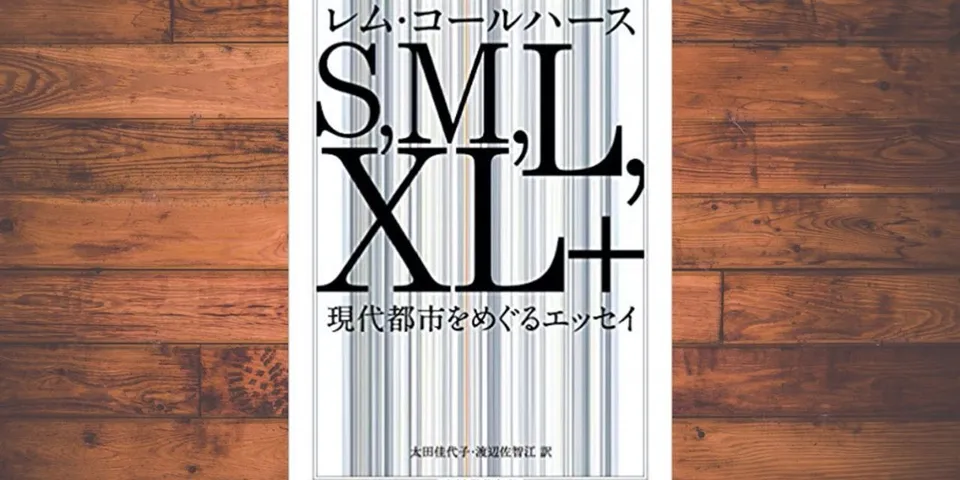

書籍概要

村田純一1による技術の哲学2は、2009年に岩波テキストブックスから出版され、2023年に講談社学術文庫から改訂版が刊行された。「技術とは何か」という現代的な問いを哲学的に考察する教科書として書かれており、哲学史や科学史を振り返りながら、「技術」と対概念との関係を軸に、具体的な事例を交えて技術の本質に迫っている。

講談社学術文庫版では、福島第一原子力発電所事故からの教訓を扱う終章が新たに追加され、現代的な技術リスクへの考察も含まれている。

読んでみて印象に残ったこと

技術は本当に価値中立的なのか

この本でもっとも印象的だったのは、技術の価値中立性への疑問を投げかけている点だった。一般的に技術は価値中立的なものとして見られがちで、「包丁も使い方次第で有用にも危険にもなる」「AIも使い方次第で良くも悪くもなる」という考え方が支配的だ。

しかし著者は、技術の設計や導入の段階ですでに特定の政治的・社会的意図が埋め込まれている事例を示している。

技術の政治性を示す具体例

ニューヨーク・ロングアイランドの橋の事例3が特に印象深かった。高速道路の橋の高さ制限を意図的に低く設計することで、大型バス(公共交通機関)の通行を阻害し、結果的に低所得者層・黒人の移動を制限するという差別的な設計が行われていたという。

もう1つの事例として、マコーミック社の刈り取り機の導入についても言及されている。表面的には非熟練工でも使用可能な機械導入による生産効率向上とされていたが、実際の動機は労働組合対策であり、費用は増加したにもかかわらず導入されたという。

これらの事例は、技術が決して政治的に中立ではなく、技術設計に特定の価値観や意図が埋め込まれていることを示している。

技術決定論 vs 社会構成主義

本書では、技術と社会の関係について2つの主要な見方を対比している。

技術決定論4は、技術があるからそれに基づいて社会のあり方が決まるという考え方だ。「包丁が出てきたから物を切れるようになった」「スマホが出てきたから現在のような社会になった」という見方で、テクノロジーの変化によって社会のあり方がある程度一様に決まるとする。

一方、社会構成主義5は、技術と社会は相互依存的であるという考え方だ。車の安全基準を例に取ると、社会的要請によって一定の安全基準を満たすことが求められ、それに伴って技術が発達し、結果的に安全性が向上する。そして事故が減ると、安全基準を満たさない車を作ることは技術発展の妨げとなる。

著者は、技術の良し悪しは社会の評価によって決まり、技術が先か社会が先かではなく、相互依存的でしかないと論じている。人間の心と体のような関係性で、独立して語ることができない相互依存的関係にある。

技術の解釈学と創造性

本書の核心の1つが「技術の解釈学」だ。技術の価値は状況や文脈によって決まり、同じ技術でも解釈次第でまったく異なる意味をもつようになる。

ポストイットの例6は特に興味深い。本来は強力な接着剤の開発を目指していたが、接着剤として粘着力が不十分な「失敗作」だった。しかし、粘着力が弱いことが利点として見出され、紙に貼って剥がせるものとして商品化された。微妙な接着力が「適切な」接着力として価値をもつようになったのだ。

また、道路の速度制限の例も考えさせられる。ボコボコした道路で物理的に速度をコントロールするという技術的手段は、ドライバーに思考を要求せず、強制的な規制なしでも望ましい状態を実現する。しかし救急車や緊急車両にとっては邪魔になる。状況や文脈によって評価が変わる典型例だ。

技術における他者性

技術は常に「他者性」をもつという指摘も印象的だった。技術は意図していない副次的な結果をもたらし、この「他者性」が創造性の源泉にもなる。ポストイットの例でも、接着剤として失敗したものが別の価値を生み出している。

この他者性の概念は、現代のAI技術にも当てはまるだろう。AIがどう使われるべきか、どう使えるのかはまだ完全には分からず、解釈に開かれており、これがどう解釈されていくかで発展が決まる。

現代技術への示唆

AI技術と社会構成主義

この本を読んで、現在のAI技術についても社会構成主義的な視点で考えることの重要性を感じた。AIの導入動機も、表面的には効率性向上とされることが多いが、実際には人材管理の困難さ回避、特定集団の雇用回避、コストパフォーマンス以外の政治的考慮が含まれている場合がある。

また、異常検知技術への集中的研究投資や、政治的判断による研究資金配分、補助金政策による技術発展方向の誘導など、AI研究開発にも政治的影響が強く働いている。

ソフトウェア開発への示唆

ソフトウェアエンジニアとして働く中で、この本の示唆は実践的な意味をもつ。事業開発における技術選択では、市場性・収益性の考慮、補助金・政策的支援の活用、社会的需要への対応が重要になる。

そして技術開発における社会的責任についても考えさせられる。「作ること自体は無罪」という考え方には限界があるかもしれず、供給側も技術がどう使われるかについて考えておいたほうがいいのかもしれない。グレーゾーンや不道徳的用途についても、ある程度配慮が必要なのだろう。

読んでみての感想

この本を読んで、技術決定論の限界がよく理解できた。技術が政治的に中立であるという考え方はナイーブで、技術の発展・導入・使用は社会的・政治的要因に強く影響される。技術と社会の「鶏と卵」的な相互依存関係を理解することが重要だ。

特に現代のAI開発において、この社会構成主義的視点を持った技術開発が重要なのかもしれないと思う。技術と社会の相互作用メカニズムをより深く理解し、ソフトウェアエンジニアとして技術の社会的影響についても考えていったほうがいいのだろう。

技術の価値や影響は、技術そのものに内在するものではなく、社会的文脈や解釈によって決定される部分が大きいのかもしれない。技術と社会は相互依存的な関係にあるように思われ、どちらが先かという問題ではないのだろう。現在のAIをはじめとする新技術についても、それがどう解釈され、どう活用されるかを考えることが、技術と社会の望ましい関係を構築する上で重要なのかもしれない。

Footnotes

-

村田純一(1948年生まれ):東京大学大学院総合文化研究科名誉教授。現象学・知覚論・科学哲学・技術哲学が専攻。知識を「生活世界のなかの知」として捉える現象学的アプローチで知られる。東京大学科学史・科学哲学研究室 ↩

-

本書p.206で紹介されている事例。ニューヨーク・ロングアイランドの高速道路橋で、意図的に低い高さ制限を設けることで大型バスの通行を阻害し、公共交通機関しか利用できない低所得者層の移動を制限した差別的設計。 ↩

-

Technological Determinism:技術が社会の発展や変化を決定するという理論。技術の導入や普及が社会構造や文化の変化を引き起こすとする考え方。 ↩

-

3M社のポストイット開発の例。強力な接着剤開発の失敗作が、剥がせる接着剤として新たな価値を見出され、商品化に成功した技術解釈の転換事例。 ↩