過去の出来事(歴史)がようやく等身大に見れるようになってきた気がする話

こんにちは、たわです。今回は歴史に関する本や当時の人が書いた本を読みながら考えたことを書きます。

歴史上の出来事はなにか別世界のことのように感じていた

みなさんはそんなことないでしょうか。僕は学生のとき、歴史の授業を聞いていたときから、歴史上の出来事はなにかまったく異世界の出来事のように思っていました。

100 年も経たないような戦時中のことですら、今のこの世界とは連続性のないまったくの異世界の出来事のようにどこか感じていました。そんな歴史を現実のものと感じさせるようなものも日常の中にはほとんどないし歴史の教科書に出てくる情報がすべてなのですからそう考えてもある種当時としては自然だったのかもしれません。

そう考えていたからこそ、

- 戦争は昔の野蛮な人がやっていたこと

- 植民地支配を繰り広げていた人たちはおかしい人

という感じで、現在ではまったくありえないもののようにどこか思っていたわけです。

また、歴史上の偉人といいますか、各時代の著名な人が取り上げられると思いますが、歴史に名を残すような功労者はよほどすごく、またその時代というのはとても今とは異なるものだったんだろうなと想像してしまいます。

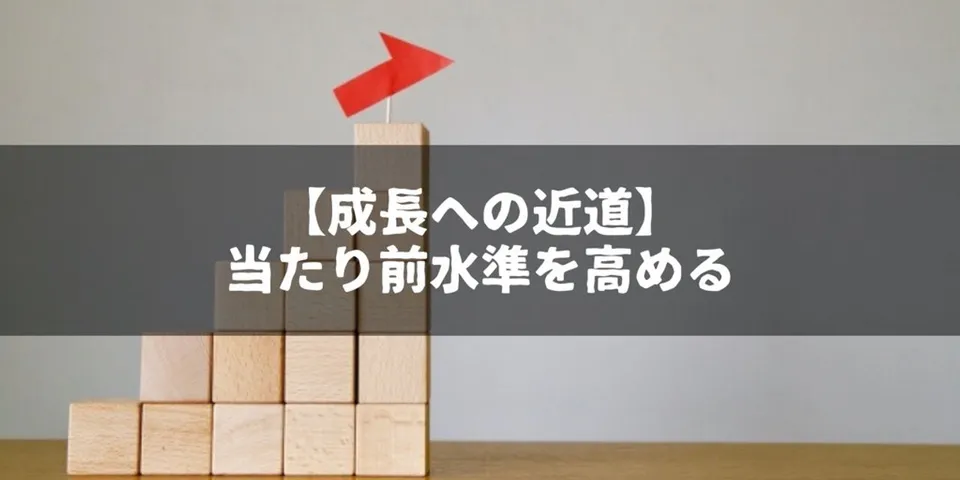

過去も現代も大して変わらない

異世界のように感じていたのですが、最近ようやく少しはリアルに見れるようになってきたのではという話が今回の趣旨です。

その原因は何だったのでしょう。社会人生活を 4 年ほどして、会社に入ったり辞めたり引っ越したり人よりはいろんな場面を経験し、知識ではなく実感できることが増えたからでしょうか。

その上で、次の本を読んでいるときにふとこうした考えに至る気づきを得たのです。

国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源

まずはこの本です。

この本を読んで思ったのは、植民地支配を繰り広げていた西欧各国にいた人びとは別に感覚がおかしかったわけでもないし、現代人もほぼ同じことをやっているではないかということです。

学生当時に植民地支配と聞くと、すでに人がいるようなところに土足で足を踏み入れて好き勝手やってなんたるキチガイかと現代に生きる自分とはまったく別物と兵器で一線を画してしまいそうです。

ですが、多少なりとも制度のもとで人生を選択してきた感覚と照らし合わせると、そう簡単にまったく別物と切り捨てられない自分がどこかにいる気がしたというわけです。

これは僕の想像であり、まったくの見当違いかもしれませんが、当時、

- 「どの未開の地に手を付けて国益につなげるか」

というような話は決して非人道的な行いでも何でもなく、おそらく感覚としては日本の企業が

- 「いかに海外進出して海外市場を取るか」

という程度のものなのではと感じました。

実際に入植するのは希望を募られた市民だったりするようですが、そうした人びとも他人を蹂躙したいという現代では到底想像したくもない感性を持ち合わせていたわけではなく、海外赴任に興味があるサラリーマンくらいのものだったのではないでしょうか。

異国に興味があったり、より多くのお金を稼ぎたいとか、新天地で頑張りたいとか、モチベーションは各々でありながらも現代においてもそんなにおかしなものではなかったのではと想像します。

先住民の扱いの違いとしては、過去には個人的・政治的権利がなく、現代は保証されているはずでしょう。少なくとも体裁としては。

実態を見れば現代においても、労働力を搾取をして現地の人の生活を困窮させてしまっているというケースもあるでしょう。その意味では明確な優劣、差異を指摘しきれないのではないでしょうか。少なくとも個人の価値観や考え方という意味では。

ですが、体裁だけでもそれが変わったがゆえに世論は搾取を仕組みとして問題化しやすくなったのでしょう。こうした変化は大きいし、そうした制度の違いが発展を左右するというのが本書の主張でもありました。

とはいえ人間そのものはどうでしょう。植民地支配当時の人間にそこまで異質な性格が伺えるわけでもないし、現代でも絶対に搾取や権利侵害を行わないという人徳で溢れているわけでもないでしょう。

制度は変わったかもしれないけれど、人間の感覚はあまり変わらないのではと思ったのです。当時の情勢や制度化であれば自分はどのような行動をとったのか、そう考えると当時の悪行もそんな気安く批判できるものでもないのかもしれない。そういう意味で等身大で過去を見れるようになってきたのかなと感じたのです。

むしろ自分は特別、絶対に違う! と高をくくっている人ほど、同じ状況に陥ったときに平気で批判していたのと同じことをすると思うのです。自分のその可能性があることを認め、それを織り込んだ上でどうするか、そこまで考えておかないと、過去の経験を活かすことはできないのではないでしょうか。

学問芸術論

次はこの本です。ジャン・ジャック・ルソーの処女作「学問芸術論」。社会契約論を書いた人の本です。確かに社会契約論を書くに至るルーツを感じられる内容です。

この本には「学問や芸術の復興は、習俗の純化に役立つか」という問いに答えるルソーの論説と、それに寄せられた反論への返答がいくつか収録されています。

歴史に残るほどの当時の知識人の議論というものはさぞ高尚なものなのか、と思ってもいたのですが、実際に目を通してみると、決して高尚なものではなく現代とも変わらぬ人間臭いやり取りなのだなと思ったのです。

一番面白いと思ったのは、ルソーが以前議論で峻別した概念についても理解せずに一緒くたにして批判をしてくるのに対して、まともに取り合って再度説明する気はないし、説明するにしても理解させられるかわからない、というようなことが書いてあったこと。

もう Twitter のクソリプにどう対処するかの現代的な処世術すら感じられるほどに、世の議論というのは今も昔もそこまで変わらないのかな…という気持ちになるのでした。

ルソーは野蛮人と犯罪人では「法を軽んじている」という意味で犯罪人のほうが堕落しているという話をしているだけなのに、「読み書きできない野蛮人を褒めるような恥知らずな人(= ルソー)は信用できない」と議論になってない批判が飛んで来ているのはとてもおもしろい。どちらがより取り扱うべき問題かという話なのに、野蛮人を持ち上げていると拡大解釈されても…という気持ちなのでしょう。そして、そのクソリプが岩波文庫になってるんですから滑稽。現代の「アベガー」に通ずるものを感じます。

歴史は同じ人間の過去の出来事

歴史はまったく異世界のおとぎ話でもなければフィクションでもない。自分とまったく同じような変わらぬ人間が起こしてきた出来事の記述なのだろうということです。

過去の悲惨な出来事や悪事の原因を「人」や「文化」に起因してしまうことはおそらく認識としては一番楽ではありましょう(詳細を考えずひとまとめにできるので)。しかしまったく別物と遠ざけたところに学びもなければ教訓もないでしょう。自分には関係ない、自分は根拠なく安全圏にいると思い込ませる材料にしかなりえません。

しかし、「エルサレムのアイヒマン」で語られるように凡庸である人こそ状況によってもっとも非凡である行動を取りうるわけです。まったく自分と同じ凡庸な人が何らかの形で作り上げてきた(作り上げてきてしまった?)ものとして歴史を見ない限り、活かせるものを掴めないのかなと感じました。

そして、少しはこうした書籍を、フィクションや異世界物語としてではなく教訓を得るための書籍として見れるようになったのではないか、そういう感覚を得たという話でした。