ノスタルジーとイノベーション:音楽の変遷と私たちの感性

最近、2000年代の音楽を聞いていて、ふと思ったことがある。そろそろ三十路に差し掛かり、おじさんの仲間入りをしつつある私だが、当時の音楽にはアコースティックギター一本で歌われている曲が多かったように感じる。しかし、最近ではそのようなスタイルの曲をあまり耳にしなくなったような気がするのだ。

もちろん、私は音楽に詳しいわけではないので、これは単なる思い違いかもしれない。だが、もし仮にそうだとしたら、私は2000年代の音楽スタイルの方が好みなのかもしれないと、ふと頭をよぎった。

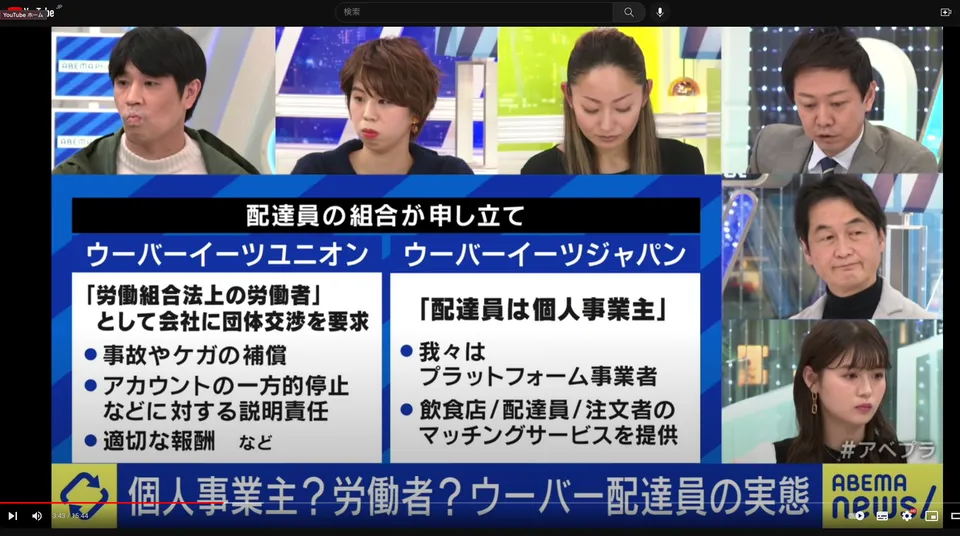

現代では、楽器の音源や現実にはない音を生成するソフトウェアなどにより、電子的に音楽を奏でることが可能になっている。それが主流になっているのかもしれない。たとえば、YOASOBIのような音楽を想起してみると、そう感じずにはいられない。

しかし、同時に疑問も浮かんだ。現実にアナログの音が実際に奏でられていることに、どれほどの意味があるのだろうか。仮にそれが重要だとしても、私自身はそもそもそれを享受していたのだろうか。答えはノーだと思う。

今の三十代の世代は、音楽を聞き始めた頃からすでに電子的な音楽に親しんでいたはずだ。iPodに音楽を入れたり、ウォークマンで聞いていた人も多いだろう。それはすでに現実の空気の振動からは切り離された音楽体験である。

さらに、当時から収録された音源も、何らかの調整を施されたものであるならば、それは現実の音ではないのだ。

そう考えると、現実の空気の振動がない、デジタル・ファーストで生成された音と、従来の音楽との間に、何か本質的な違いがあるのだろうか。加工前の生データが現実の空気の振動で当初あったこと自体に、それほど価値があるのだろうか。

この問題は、最近になってようやく浮き彫りになってきたのかもしれない。アナログ音源は、元の生音を多少加工しながらも、あくまで現実の音を間接的に想起するものとしての合意があった。ある種、だましだまし現実の音のように思えていたのだ。

しかし、現実のどこにも起因しないデジタルから生み出された音という、まったく新しいものが登場したことで、だましだましでは包摂できない状態になってきたのではないだろうか。

これは、アイドルの写真集の例えで考えるとわかりやすい。PhotoShopでさまざまな加工・修正がなされているのは暗黙の了解であり、今さらそれを問題視する人は多くない。しかし、AIで生成されたアイドルの写真集には、何か質的に異なるものを感じるはずだ。音楽においても同様の違和感が生じているのかもしれない。

こうして考えてみると、本番で生音を奏でられることが必ずしも音楽の良し悪しを決めるものではないのかもしれない。むしろ、電子的に時間をかけて錬成を重ね、理想としてもつイメージの質の高さこそが重要だったりするだろうか。

「気まぐれロマンティック」やらYUIの曲を想起しながら、こんなことを考えていた。