2020年に読んだ本をまとめてみる

▶ 目次

- みずほ銀行システム統合、苦闘の 19 年史 史上最大の IT プロジェクト「3 度目の正直」

- 日商簿記 2 級 光速マスタ NEO 商業簿記

- 社会基盤マネジメント

- 情報化時代の都市交通計画

- 位置情報の基本と技術 (仕組みが見えるゼロから分かる)

- 地域を支える空間情報基盤

- 生活における地理空間情報の活用

- まちを再生する公共デザイン インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実践

- 社会技術論 問題解決のデザイン

- 国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源

- Learn or Die 死ぬ気で学べ プリファードネットワークスの挑戦

- 日はまた昇る

- 数学ガール

- ゼロから作る Deep Learning 2 自然言語処理編

- 都市 5.0 アーバン・デジタルトランスフォーメーションが日本を再興する

- Beyond MaaS 日本から始まる新モビリティ革命 ―移動と都市の未来― MaaS シリーズ

- コンピュータシステムの理論と実装 ―モダンなコンピュータの作り方

- 社会心理学講義 ── <閉ざされた社会>と<開かれた社会>

- 哲学とは何か

- Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It

- ビット・バイ・ビット

- ファンベース ── 支持され、愛され、長く売れ続けるために (ちくま新書)

- 悪いヤツほど出世する (日本経済新聞出版)

- 嫌われる勇気

- フェイクニュースを科学する: 拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ

- フェイクニュース時代を生き抜く データ・リテラシー

- 「ポスト真実」の時代 ──「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか

- 世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学

- 緋色の研究

- 公共性

- #リパブリック: インターネットは民主主義になにをもたらすのか

- 民主主義を救え!

- ハーバーマス

- リヴァイアサン

- 社会はなぜ左と右にわかれるのか 対立を超えるための道徳心理学

- 自然宗教をめぐる対話

- ブロックチェーンと法 〈暗号の法〉がもたらすコードの支配

- 最後に

こんにちは、たわです。

今回は振り返りということで、2020 年に読んだ本を整理してみます。

だいたいブクログに登録しているはずなのですが、年の後半くらいからそれを怠っていて自分も一覧を持っていなかったのでこれを機にまとめられればと思います。

2019 年は note に書いていたらしい。

だいたい時系列順に行こうと思います。

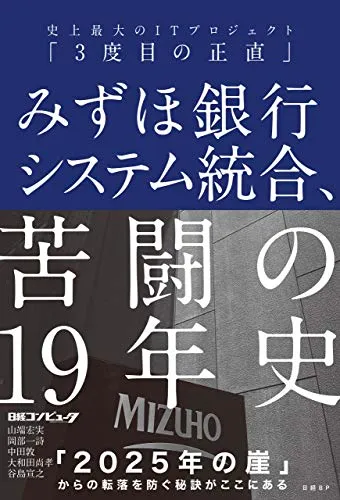

みずほ銀行システム統合、苦闘の 19 年史 史上最大の IT プロジェクト「3 度目の正直」

みずほ銀行が銀行再編で元々それぞれ持っていた銀行のシステムを統合していった泥臭い過程が綴られた一冊。

SIer では、ピラミッドにも匹敵する工数がかかるといわれていて、通称サグラダ・ファミリアとして有名で、業界の人は誰しもがどこかで噂を聞いたりしていた一件だったのではないでしょうか。

それがまさかの書籍化ということですぐポチってしまいました。

システム開発というのは単に技術の話のとどまらないというか、なんなら技術以外のところのほうが難しいという人間臭さがあり、くださらない社内政治とは一蹴しきれない現実を感じられます。

日商簿記 2 級 光速マスタ NEO 商業簿記

なぜかよくわからないけど読み物として購入。

新卒のとき勉強させられたので内容として雰囲気は理解しているのだけれど、フリーランスで帳簿をつけ始めたのでうろ覚えのやつをもう少し思い出したいと思ったのでした。

実際に自分ごととして勉強してみるとすごく納得感が強いので、簿記を勉強したければ自分で帳簿を付ける必要がある状況に追い込むのが一番早いかもしれません。

社会基盤マネジメント

都市工学系の大学院でも行こうかと思っていた時に、受験勉強のために勉強した一冊。

土木系だと IT 系と違ってプロジェクトを実施するにもさまざまな資金調達の方式やそもそもクリアしなければならない法律がたくさんあって実際にやっている人はすごいなと感じました。

業界構造としては IT(特に SI)と似ているなんていわれるけれど、やはり実際の土地を使いやり直しが実質効かない分さらに大変そう。アジャイル開発なんて絶対できない。

情報化時代の都市交通計画

2000 年代の本なので少し古めではあるが、どのように道路などが計画され施工されているのかという本。これも院試関係で読みました。

文系の僕としては、こうした街そのものに対する研究や改善というものへの解像度が底辺だったので、とても新鮮でした。

日本は IT 化が遅れているなんていうけれど、交通量をセンサーで検知していたり、信号もシステムで中央管理していたり、そうした情報を踏まえてさまざまな施策をすることで膨大なトラフィックを裁こうと試みがすでになされているようです。

確かに普段カーナビで交通情報とか普通に出るけど、それはやはりそういう社会基盤がすでにあるから実現できることだし、その意味で当たり前をこうした誰かの礎の上で享受できていたことを実感しました。

位置情報の基本と技術 (仕組みが見えるゼロから分かる)

これもまた院試関係。

いわゆる GPS の仕組みの本ですが、そもそも GPS という言葉が位置情報を取得できるシステム一般を指す言葉ではなく、その中でもアメリカでのシステムを指す固有名詞だということに驚き。

こういうものが社会のインフラ、もはや世界のインフラとして整備されていることがすごい。こういうものが実感できていたら、理系に進む道もあったのかもしれないと思いました。

地域を支える空間情報基盤

空間情報というと少し堅苦しいですが、Google マップとかで見られるような地図情報をいかに把握しているのか、というのが書かれている本。

事前に精確に計測情報があれば、街を開発したり建物を建てるときの計測の手間が省けたりするのだが、すべてのエリアで計測するのが困難なので、そのあたりの情報活用の研究がなされている。

IT 活用でもこうした公共系の分野もあるのか、と興味をそそられました。それでも Google が民間で全世界を把握しているのはえげつないことなんだなと思ったりもしました。

ですが、配管だったり地層など、民間では事業化できずやれないものだったり、そもそも権利的に把握するすべもない重要な空間情報もあるというのが個人的な発見でした。ビジネスは万能ではないようです。

IT ベンチャーが流行りいろんなサービスが開発されていますが、こうした基盤そのものの整備に新しい風を入れたほうがむしろ抜本的な改善になるのかもしれません。

生活における地理空間情報の活用

主に空間情報の活用事例が書かれている本。

上に紹介した

- 「位置情報の基本と技術」

- 「地域を支える空間情報基盤」

の応用の形がより具体的に分かるような一冊でした。

まちを再生する公共デザイン インフラ・景観・地域戦略をつなぐ思考と実践

いろんな開発事例が紹介されている本です。

都市開発について色々読んだ上で見ると、面白い。

当時住んでいた福岡の警固公園も紹介されていて、警固公園は今でこそ憩いの場みたくなっているけど元々は微妙な感じで工夫が施されたからこそ今の状態だったのか、と気付いたのでありました。

社会技術論 問題解決のデザイン

社会技術論と称されているが、問題解決のメソッドを再現性のある形で体系化しようとする試みに関する本。

内容としては、ビジネス書とかにあるような内容と似ているのだけれど、どのようなものが再現性があるのかを研究しているのが面白い。

ビジネス書だと眉唾ものも混ざっていたり、信用できないという人はぜひ読んでみてほしい。

国家はなぜ衰退するのか 権力・繁栄・貧困の起源

歴史からどのような国家が衰退し、また発展してきたのかを分析した一冊。

この解釈が妥当であるかについては、もちろん批判もあり諸説あるのだが、歴史から社会の流れを見ていく議論は終始目から鱗という感じでした。

特に僕は歴史が得意ではなく、なかなか理解できていない人だったので、こういう面白さを知っていればもう少し歴史を意味のある形で勉強できたのかなと思いました。

これのおかげで歴史を詳しく知りたいと思えるようにもなったので、歴史嫌いの方にもお勧め。

Learn or Die 死ぬ気で学べ プリファードネットワークスの挑戦

深層学習ライブラリである Chainer を開発していた会社、Preferred Networks(PFN)の本。

早い段階でどのような経緯で深層学習に張ってきたのか、そうした会社としての思いを知れるいい本でした。

日はまた昇る

コロナがロスジェネと重なるところがありそう、的な投稿を Facebook で見たのでどういうことなのだろうと思って読んでみた一冊。

数学ガール

小説形式で数学の面白さが分かる一冊。

数学は計算手法としていわれるがままにしていたところがあったけれど、数式が表現しているものの意味とかもう少し深く理解できれば、「数字で遊ぶ」ような感覚で数学を楽しめたのではないかなと今更ながら思ったのでした。

高校生くらいの段階でこの本に出会えていれば数学がもう少し好きだったはず。シリーズものでたくさんあるので少しずつ読み進めていきたい。

ゼロから作る Deep Learning 2 自然言語処理編

シリーズ 1 冊目は数年前にやったのだけれど、2 冊目もやってみた。

これも大学院でコンピューターサイエンス系に行こうかなと思った時に勉強したやつです。

深層学習にも色々なモデルのパターンがあって、データ特性や実現したいことによって千差万別なので、適材適所をちゃんと理解しておくことが重要なんだなと感じました。

これだけでも理解しきれなかった部分は YouTube で補いつつ、PyTorch で実装したりもしたけれど、実際に自分で層を組んでいくのはむずくて全然精度上げられなかった。

都市 5.0 アーバン・デジタルトランスフォーメーションが日本を再興する

スマートシティに関する本を読んでいた時の一冊。

我々はよくいうデジタルトランスフォーメーションとは違う、本質を捉えたものを目指しているんです、みたいなニュアンスだけど、その特異性がよくわからなかったので、正直あんまり良くなかったので少なくとも一冊目には読まないほうが良さそう。

Beyond MaaS 日本から始まる新モビリティ革命 ―移動と都市の未来― MaaS シリーズ

最初に読むならこちらのほうがお勧め。

人間の住み方というか動き方から再構築するみたいな議論の進め方のほうが本質を捉えているように感じるし、こちらのほうがしっくり来た。

町や都市というものの機能そのものから再興すべきだという姿勢は隈研吾にも通ずるところがあるように感じました。

コンピュータシステムの理論と実装 ―モダンなコンピュータの作り方

0, 1 のバイナリから始まり、どうやってモダンなコンピュータが動くに至るのか、その仕組みが解説されている 1 冊。

昨今のエンジニアは IT 開発職と呼ばれる人たちが普段触っているのは、幾層にも抽象化された仕組みの本の表層だけを見ているようなものなので、裏側をもっと理解したかったのがモチベーションでした。

でも途中で結局積ん読になってしまっています。結構気合が必要です。

社会心理学講義 ── <閉ざされた社会>と<開かれた社会>

社会学って基本的に計量的じゃないし誤謬ばかりで読めたものではない、と敬遠していましたが、それが完全に払拭される一冊でした。

経済学だと個人は自律した合理的経済人を想定するので、基本的に社会から個人へ影響を与えるという発想はしません。

ですが、社会学、社会心理学では、社会や環境が人間の判断に大きな影響を与えるという前提で議論がされていきます。

この本でその方向性にとても納得させられるとともに、経済学がとても偏った色眼鏡の 1 つでしかないんだなというのが実感されました。経済学徒は 1 回読んでほしい。

哲学とは何か

哲学の入門書。

社会心理学講義にも通ずるところを感じて、人間は理性的で客観的認識ができる前提で議論されることが多いけれど、いやはやそんなことないのです、という感じ。

民主主義は、多数で決めると人々は理性的なのでベターな決定ができるというわけではなく、結果が望ましいかは知らないけれどみんなで決めたからベターであるのだ、ということになったりならなかったり、そんな感じだった気がする。

Never Split the Difference: Negotiating As If Your Life Depended On It

友だちに勧められた本。いわゆる交渉術に関する本だろうか。

Yes は空気を読んでとりあえず答えたりするので、相手の No を如何に引き出すかが相手の考えを理解するのに重要で、その方法が書かれていたり、実践的に活用できたら楽しそうと思える本です。

ビット・バイ・ビット

計算社会科学という分野があると知って、なにか体系的に書かれた本はないかと探して見つけたやつ。

現在、前の会社の上司と週一くらいで読書会中。

ファンベース ── 支持され、愛され、長く売れ続けるために (ちくま新書)

Kindle でセールだったのでとりあえず読んだ本。内容は忘れた。

悪いヤツほど出世する (日本経済新聞出版)

これも友だちに勧められて読んだやつ。

嫌われる勇気

アドラー心理学、いっとき流行ったけどどのようなものなんか知らないなと思って適当に選んだ本。

確かによくいわれる、過去のトラウマが現在の状態の原因として語られる議論より、アドラーの議論のほうが納得感はあったように思います。

フェイクニュースを科学する: 拡散するデマ、陰謀論、プロパガンダのしくみ

大学院で研究したい分野を求めてたどり着いた本。

Twitter でフェイク・ニュースが流布されることが問題として取り上げられることもしばしばだと思いますが、それを数理的・経験的に研究として分析している分野があるというのが驚きでした。

テーマとして現代人であれば誰でも親近感があり面白いと思うので、ぜひ読んでほしい。

フェイクニュース時代を生き抜く データ・リテラシー

さらに関連本として購入。

「ポスト真実」の時代 ──「信じたいウソ」が「事実」に勝る世界をどう生き抜くか

どうだろう…と思いながら関連テーマではあるっぽかったので一応読了。

世界は贈与でできている 資本主義の「すきま」を埋める倫理学

僕がこれまであまり触れてこなかった「贈与」というものについて書かれた本。

経済学では完全に抜け落ちている指標だし、現代人もこの価値を基本的に放棄している気がするので、全人類は読んだほうがいいかもしれない。最後の方とかなかなかエモい。

緋色の研究

Netflix でSherlockを見て、読みたくなったので購入。

「憂国のモリアーティ」を見た人なんかも読むと面白いかもしれない。

公共性

これもまた大学院入試の研究テーマのために読んだ本。最初の社会基盤から比べるとだいぶシフトしてきました…。

公共哲学、ハンナ・アーレント、ユルゲン・ハーバーマスあたりのキーワードに関連する人はご一読あれ、という感じ(まぁほとんどいない)。

#リパブリック: インターネットは民主主義になにをもたらすのか

フェイク・ニュース関係の本を読んだ時に出てきた「エコーチェンバー」という言葉から見つけたやつです。

この「エコーチェンバー」をおそらく最初に使った人の最新の本ということで読みました。

民主主義を救え!

どうしてこうなったのか、圧倒的に胡散臭い邦題になってしまっている本。

でもリベラルであることと民主的であることが必ずしも一致しなくなっている現代の解釈から始まる議論はぜひ読んでほしいです。

ハーバーマス

よく出てくるハーバーマスをもう少し理解したく購入した一冊。

「公共性の構造転換」は初手からは読める気がしなかったので…。

リヴァイアサン

社会契約を語るなら必読の一冊。

「万人の万人に対する闘争」はあまりにもあまりにも有名だと思いますが、その議論が出てくるのは岩波文庫の 4 冊中の 2 冊目だとか。

なおまだ 1 冊目しか読めていません。

社会はなぜ左と右にわかれるのか 対立を超えるための道徳心理学

これも友だちに勧められた本。

なかなかこれも目から鱗で 2020 年の中で一番読んでよかった本かもしれないです。

これも経済学・リベラルの呪縛を外してくれるような一冊でした。

アメリカの大統領選もあったので、そこでの民主党と共和党との対立とも重ねながら読むとなかなか示唆的でした。

自然宗教をめぐる対話

共和党は別に古臭い考えに固執しているわけではなく、宗教や共同体に対する価値も重んじている側面もあるという話を見て、手にとった本。

だんだん、BLM とかを見ていてもリベラルはリベラルで偏った不正義をかましている人もいるような感じがするので、ニュートラルにする意味も込めてこういう内容も。

ブロックチェーンと法 〈暗号の法〉がもたらすコードの支配

ブロックチェーンはやっぱり仮想通貨・暗号資産が話題の的なのもあるし、金融文脈で語られることがメジャーではあるのですが、本質は非金融分野だと思っている。それが書かれている本。

アカデミックよりの本で翻訳されているのはもしかしたら初なのかもしれない。お高いけど内容はそこまで重くなくお勧めです。

最後に

他にも読んだ本がありそうですが、ぱっと見当たらないので今回はこのあたりで。

また思いつき次第追記していきます。