スタンフォード大学d.schoolデザイン思考ワークショップ参加記録

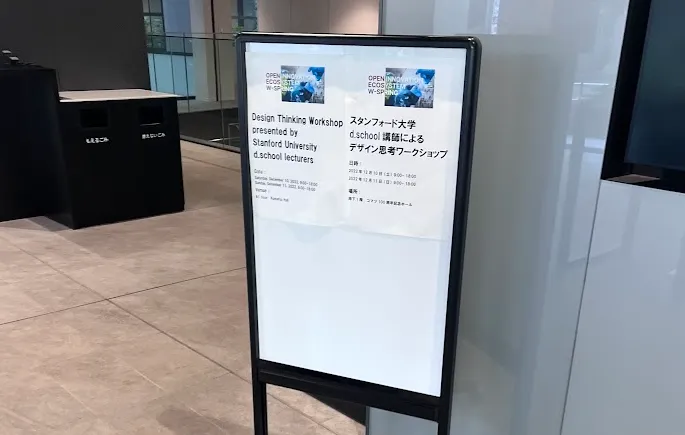

ワークショップの概要

早稲田大学の学生を対象に開催された、スタンフォード大学d.schoolによる週末2日間のデザイン思考ワークショップに参加した記録。

d.school(正式名称:Hasso Plattner Institute of Design)は、スタンフォード大学でイノベーション、デザイン思考、アントレプレナーシップを教える拠点として知られており、世界各地でこうしたワークショップを開催している。

参加者はグループに分けられ、2日間を通してそのチームで課題に取り組む形式だった。

参加の動機

このワークショップに参加した理由は次のとおり:

- 英語でのワークショップ体験: 英語環境での学習やディスカッションに挑戦したかった

- デザイン思考の実践: 過去に本で学んだ知識を実際の体験を通して深めたかった

- 新しい視点の獲得: 既成概念にとらわれない思考法を学びたかった

ワークショップでの体験と学び

印象的だった実際のフィールドワーク

もっとも印象に残ったのは、実際に外に出てインタビューを行う体験だった。デザイン思考において調査の重要性は本で学んでいたが、実際に(強制的に)挑戦させられることで、心理的なハードルが大幅に下がった。

頭で理解していることと、実際に少しでも体験することには大きな違いがあることを実感した。

英語での学習体験

英語で新しいことを学ぶという体験は、自信につながる貴重な機会だった。言語の壁を越えて新しい概念を理解し、チームメンバーとコミュニケーションを取ることで、英語での学習に対する自信が強固なものになった。

起業・事業創造への視野

このワークショップを通じて、自分で新しい事業を始めるときの具体的なイメージが少し持てるようになった。

もしこの体験がなかったら、自分の既存の能力や知識から無思考に事業を始めてしまいそうだったが、デザイン思考のプロセスを実践することで、ユーザーニーズの重要性や仮説検証の大切さを身をもって理解できた。

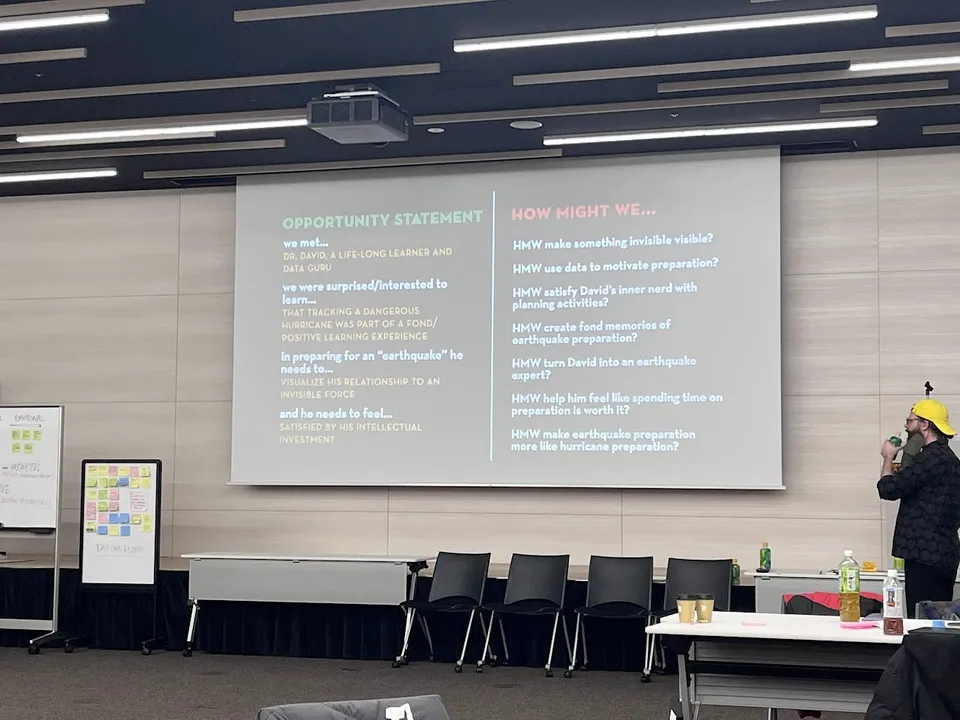

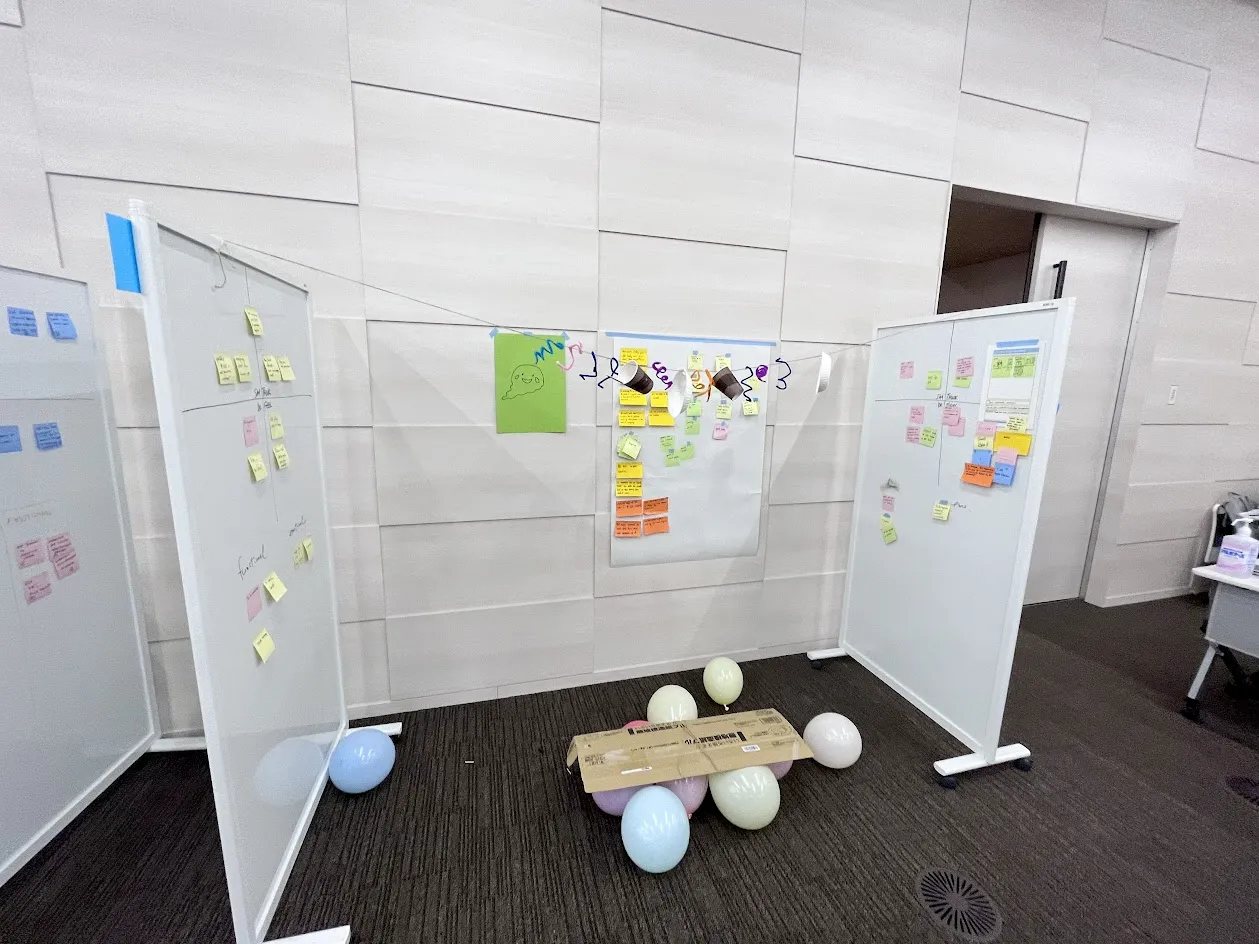

成果物と振り返り

2日間のワークショップで作成した最終成果物。限られた時間の中で、問題発見からソリューションの提案までひととおりのプロセスを体験できた。

今後への活用

このワークショップで得た経験は次の点で今後に活かせると感じている:

- 問題解決のアプローチ: 既成概念にとらわれない思考法

- ユーザー中心の視点: 実際のニーズを理解することの重要性

- プロトタイピングの価値: 早期に形にして検証することの効果

- チームでの協働: 多様な視点を活かしたアイデア創出

デザイン思考の手法は、新しいプロジェクトを始める際や課題解決に取り組むときの有効なフレームワークとして、今後も活用していきたい。

まとめ

d.schoolのデザイン思考ワークショップは、単なる学習体験を超えて、自分の思考の幅を広げる貴重な機会だった。英語での学習、実際のフィールドワーク、チームでの協働を通じて、書籍では得られない実践的な学びを得ることができた。

このような体験型のワークショップは、新しい視点を身につけ、自信を深める機会として非常に価値があると感じている。