結局SEALDsってどうなの?―SEALDs S4LON #4に実際に行った感想

今回は書籍についてではありませんが、以前から気になっていた SEALDs(自由と民主主義のための学生緊急行動 = シールズ)の S4LON というイベントに顔を出してきたので、それについて報告をしたいと思います。

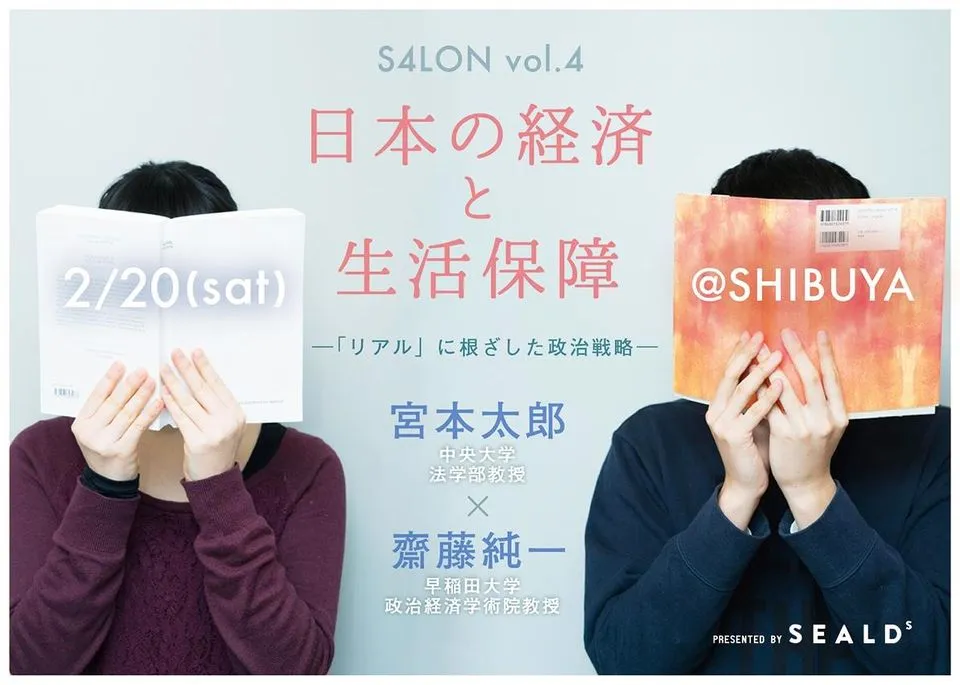

(ゲストの中央大学の宮本太郎教授と早稲田大学の齋藤純一教授)

はじめに

さて、SEALDs は巷で騒がれているので、多かれ少なかれ知られている学生の団体だと思います。私自身、大学生活において【民主主義】を1つの主軸として学んできたので、民主主義を銘打つ活動として気にならざるを得ませんでした。しかし、実際に彼らに関する情報は少し偏ったものが多いように感じていたので、いつか実際の様子を見てみたいと思いました。

そこで、この一般に公開されているイベントがあったので、行ってきました。

今回のこのイベントは、生活保障に関するものでしたが、私の関心は SEALDs という団体そのものなので、この記事においてもこのイベントを通じて感じた SEALDs について書いていきたいと思います。あらかじめ断っておきますが、ここで書くことは SEALDs の中でもこのイベントのみを通じての印象なので、実際の全体像との違いもあるかと思いますので、その辺りは差し引いて読んでいただけると幸いです。

S4LON とは

まず、見ていくにあたって、この S4LON(サロン)というイベントについて見てみましょう。これはサイトの説明を見るのが一番早いでしょう。サイトには次のように書かれています。

「サロン」とは、ある同じ趣味や志を持つ人たちが集って自由に気楽に話し合いをする場を意味します。その発端は欧米の貴族達による「社交場」「談話室」であり、自由な討論による市民社会の基礎でした。

公共哲学でいうところの、文芸的公共圏を模した催しといったところでしょうか。市民レベルにおいて討議を行い、意見を形作る場所としての機能をもつものだと思います。

そして、今回はゲストとして中央大学の宮本太郎教授と早稲田大学の齋藤純一教授が来ていました。イベントの構成は次のようでした。

- 宮本教授の生活保障に関する講演

- それを下敷きにしたディスカッション

- 宮本教授と齋藤教授、SEALDs の学生の対談

イベントの様子

以上が、このイベントのコンセプトと全体像でしたが、実際にはどのような催しだったのかを見てみましょう。

イベントの参加者層

まず、この場に来ていた層は大きく分けて3つに分けられるのではないかと感じました。

- SEALDs の学生+政治に興味のある学生

- 生活保障に関して問題意識を実感している社会人

- メディア関係の取材

全員を確認したわけではないですが、SEALDs 関係者を除くとかなり社会人が目立ちました。その中でも少し年齢層が高めの印象でした。そして、2番目の項目についてなのですが、これは実際に非正規で働いている、生活保護世帯で育った、母子家庭だった、といった背景を実際に持っている人たちのことです。このような方が比較的多く(少なくとも私が関わった中では)参加されていたのがかなり印象的でした。ですので、あくまで直観ではありますが、【問題の当事者】と【学生】という二極化された層が一堂に会していたのではないかと思います。

ディスカッション

イベントの内容の中で、1つ目と3つ目は教授たちのお話がメインだったので、SEALDs の色がもっとも出ていたと思う、2つ目のディスカッションのパートを見てみたいと思います。

ディスカッションといえど、宮本教授の講演を踏まえた 30 分の感想&意見交換会のような体裁でした。しかし実際は、自分の欲しいものをただ言い続ける欲望の披露大会でした。転職活動中の金銭サポートが欲しい、家賃が下がると嬉しい、教育がいつでも受けられると助かる、といったように言いたい放題です。そのため、全体としては、【やっぱりここがおかしい】【この部分が足りてない】という主張を集めているような感覚でした。【どのようにそうなってしまったのか】【なぜ足りないのか】といった話に至るレベルでは到底ありませんでした。

結局 SEALDs ってどうなの?

このイベントへの参加をしてきた感じを踏まえて、暫定的に今の私の SEALDs への態度を書いていきたいと思います。活動形式と言論内容の2点で整理していきます。

活動形式:粗雑なイベント運営と態度

まずイベントで第一に気になった点が、粗雑なイベント運営です。定員をあらかじめ設けた事前予約制であったにもかかわらず、座る場所の確保や誘導がまったく行き届いていない状態でした。すでにここに参加する層がある程度固定化しているのか、ご老齢の方と SEALDs の学生も親しげにしている場面が多く、内輪的なノリの強い空間ではあったので、そういうイベント趣旨なのであれば仕方がないような気もしますが、少なくともゲストでお招きしている教授陣の応接は適切にしたほうがよいように感じました。

また、SEALDs のメンバーの中に、飲酒の上参加している人がいて、しかも誰に対しても敬語どころか「です・ます調」すら使えない様子だったので、もはや戦慄しました。事細かに礼節をわきまえろとは言いませんが、普通に初対面の人と関わる作法としては少々逸脱し過ぎであるように思いました。

これは、言論内容ではなくあくまで形式的な部分であるので、彼らの主張の是非に直接関わる点ではありませんが、世間的な印象を形作るには重要な要素であると思います。この意味においては、絶望的な団体であり、嫌悪感すら抱きました。

言論内容:主張の理由付けの欠如

このイベントにおいても感じましたが、彼らに一貫した論理があるようには思えません。 生活保障に関していえば、宮本教授の講演にて、現状分析と解決への道筋のようなものが語られましたが、SEALDs が持っているのは、生活保障が不十分であることへの問題意識だけです。その問題意識に対して、【なぜそれが問題であると定義できるのか】【それを解決するための施策はどうあるべきなのか】という論理的主張を持ち合わせているようには見えません。その点に関しては、宮本教授の見解におんぶにだっこ状態なのです。自分の見解を述べ、たたき台にしてもらうなんてものではなく、【これも問題だと思うのですが、その点はどのようになっているんでしょうか】といったようなある種丸投げ状態なのです。

生活保障というトピックは SEALDs の3本柱の1つだそうです。それにもかかわらず、その問題性の定義やそれに対する打開策の案といったヴィジョンはないようです。彼らが唯一していることは、【困っている人がいるんだからどうにかしろよ! 】と理由も付けずに一方的に声を荒げているだけのように見えます。

ここで、SEALDs のサイトを引用するとこのようなことが書いてあります。

私たちは、戦後 70 年でつくりあげられてきた、この国の自由と民主主義の伝統を尊重します。そして、その基盤である日本国憲法のもつ価値を守りたいと考えています。この国の平和憲法の理念は、いまだ達成されていない未完のプロジェクトです。現在、危機に瀕している日本国憲法を守るために、私たちは立憲主義・生活保障・安全保障の 3 分野で、明確なヴィジョンを表明します。(http://www.sealds.com より)

これを見る限り、彼らはただ一方的な主張を繰り返すにとどまるものでは理念上はないはずです。しかし現状は、問題を抱える当事者の声を、大きな影響力を持って主張しようとしているに過ぎません。問題の当事者の欲望を際限なく主張しているにとどまっていると思います。そうした欲しいものを並べただけの理想郷を明確なヴィジョンと呼ぶのでしょうか。

おそらく違うと思います。すべては叶えられないけれど、それを敢えて問題として取り上げて解決を主張するのであれば、それ相応の理由付けが為されてしかるべきでしょう。そしてその理由付けこそが本質であり、ヴィジョンに繋がると私は考えています。

またヴィジョンが明確ではないからこそ、打倒自民党という利害だけで共闘できるのかな、なんて勝手に想像もしています。野党側には SEALDs は政治的利用価値があっただけなのではないかと思うのですが、憶測の域を出ません。

まとめ

上記2点でまとめましたが、結論としては SEALDs という団体には共感できません。感情の高ぶりにより流されることはあっても、論拠があってそれにより説得的な同意を与えられるようなものは見られなかったからです。彼らの中には、政治活動がファッションと化している人もいるように思います。

また、1点目の活動形式がお世辞にも評価できない点は、ある意味よかったようにも思います。もし、活動体裁がよく、ある種カリスマ的イメージを創り出すことができたとしたら、理由付けのない一方的な言説であっても世論を誘導できたかもしれないからです。そのような現象は、もはや全体主義的ともいえるでしょう。理由なき扇動により作り出された多数派による合意は、プロセスとしては民主主義的といえるかもしれませんが、本当に個々人自らの見解の総意といえるのでしょうか。この意味では、民意を扇動するカリスマ的学生組織足り得るものではなく、安堵する次第です。

しかし、ここで重要なことは、不十分な組織だったとして距離を取ることではないと思います。それは、私たち自身の政治への態度だと思います。内容はともあれ、SEALDs は政治を話題に上げたという意味では社会的意義を大きく持っているように感じます。ですので、決して 【若者の政治活動】というものにスティグマを貼ってはならないと思います。

そこで、これをきっかけに私たち自身が、社会問題に対して理由付けをしてみてはどうでしょうか。SEALDs に関わっても関わらなくても、政治が私たちの生活空間を支える重要な要素であることには変わりがありません。理由付けのない言説に対して、こちらも理由付けのない感情で応戦しても仕方がありません。

まずは自分から、理由付けをした独自の解釈を恐れずに公表することが、新たな政治的空間への第一歩となるのではないでしょうか。私もこのブログを通じて、私の自身の見解を少しずつ表現していけたらと思っています。最後まで読んでいただきありがとうございました。

情報

イベント詳細

東京都渋谷区 鶯谷町1-3 外山ビル 2F

時間: 3時間45分

公開 · Facebook利用者以外を含むすべての人

【 S4LON vol.4 】日本の経済と生活保障

ー「リアル」に根ざした政治戦略-

http://ptix.co/1KyeLV6 > *このイベントページに参加しただけでは参加済みにはなりません。必ず上のページからチケットを購入するようにお願いいたします。

*学生の方は学生証の提示をお願いしております。当日は学生証をお持ちください。

---------------------------

2月20日(土) @SLC 代官山 TOKYO A・B

ゲスト

宮本太郎先生(中央大学法学部教授)

齋藤純一先生(早稲田大学政治経済学術院教授)

料金

大人 2,000

学生 1,000 (※要学生証)

チケット販売サイト

http://ptix.co/1KyeLV6

お問い合わせ

[email protected]

---------------------------

TIME TABLE

17:30 OPEN

18:15~19:00「日本の生活保障について」 宮本太郎先生

<休憩> 15分

19:15~19:45 ディスカッション

<フリータイム> 15分

20:00〜20:45 2名の教授による対談(45分)(齋藤純一先生、宮本太郎先生)

<フリータイム> 30分

21:15 閉場

---------------------------

Theme

サロンのテーマ

今回のS4LONのテーマは「生活保障」です。生活保障とは、社会保障や雇用、教育を中心とした、私たちの生活を支えるための仕組みです。

気づけば私たちは、「貧困」という言葉が他人事ではなくなった時代に生きています。日本の経済格差は広がっており、特に、子どもの6人に1人が相対的貧困に陥っています。少子高齢化のなかで人口が減り、経済がずっと成長していくという神話もなくなり、私たちの生活には不安感が高まっています。また、低所得者層・中間層が生活の不安を感じる社会では、肝心の消費が落ち込んでしまうため、日本の経済回復に繋がりません。こうした状況ではますます生活不安は解消されなくなっていくでしょう。

今、日本の生活保障システムは抜本的な改革が迫られています。現在、世界では経済格差からくる生活の不安の解決がホットな話題になっています。例えば、アメリカではバーニー・サンダース、イギリスのジェレミー・コービンが、経済格差の改善に意欲的な姿勢を見せています。日本には独自の問題がありますが、しかし、現在進行形で世界的に格差や生活不安が問題となっていることは、日本にとって大きな教訓を与えるはずです。

日常生活に密接に結び付く問題こそ、私達自身が声を上げていくべきです。特に今年の参院選では、生活保障が重要な争点の一つとなるでしょう。生活保障を、自由と民主主義の側から立ち上げるためのヒントについて、宮本太郎先生、そして斉藤純一先生と議論していきます。私たちが安心して暮らせる、そんなより良い未来のために、S4LONで一緒に学び、語り合いませんか。

---------------------------

What’s S4LON?

「サロン」とは、ある同じ趣味や志を持つ人たちが集って自由に気楽に話し合いをする場を意味します。その発端は欧米の貴族達による「社交場」「談話室」であり、自由な討論による市民社会の基礎でした。

SEALDsは過去4回、サロンを開いてきました。1度目は、基地問題に巻き込まれる沖縄について。2度目はSEALDs の結成日とあわせ、立憲主義・生活保障> ・安全保障の三つの観点をもとに、これからの政治へ向けての展望を話しました。3度目は今も火急の課題である安保法制を課題に、全国各地で広がる安保法制反対デモを絡め、今後の私たちの取るべき具体的な行動について話しました。4度目は「この国で生きるー経済 憲法 安保法制」と題し、経済・憲法・安保法制と幅広い観点から改めて民主主義を捉えなおしました。

5回目のテーマはSEALDsの3本の柱の一つでもある生活保障についてです。 聞き、語り、肌で感じる。サロンは、この国に生きるあなたの参加を心待ちにしています。

---------------------------

主催: 政治団体SEALDs

※この催物は、政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーです。

※1パーティーで1人あたり150万円を越える支払をすることはできません。 表示を縮小

東京都 渋谷区